在全球政治版图的烽火间隙股票配资新闻,一种看似不起眼的化工材料,正悄然成为美俄两大阵营共同盯上的战略物资。

没有耀眼的光环,也没有轰炸的声势,它却潜移默化地影响着战场局势,甚至间接决定着大国博弈的胜负走向。这种材料,便是硝化棉。

它最初不过是19世纪一次偶然实验的产物,却被迅速引入军事工业,开启了从黑火药到无烟火药的革命。

在现代战争中,硝化棉是子弹、炮弹和火箭推进剂的核心成分,也是工业领域不可或缺的重要原料。

俄乌战局下,俄罗斯急需硝化棉填补战场消耗,而欧美国家同样因扩充军备需求,对其高度依赖。美俄所瞄准的中国硝化棉,究竟能搅动多大的风浪?

火棉的诞生

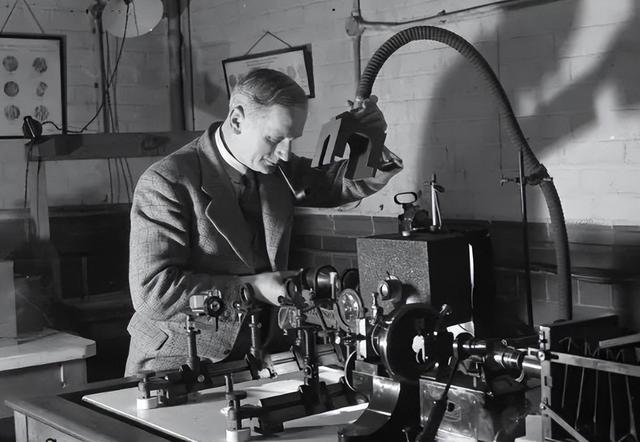

1845年的一天,德国化学家克里斯蒂安·弗里德里希·舍恩拜尔像往常一样在家中化学实验室忙碌着。

当时,他正在探索硫酸和硝酸在不同物质上的化学反应,桌上摆满了各种瓶瓶罐罐和工具,一切都显得有些混乱。

在操作中,他手腕一个不小心碰倒了其中一个装有硫酸和硝酸的混合液瓶,清亮的酸液迅速在桌面上蔓延开来,散发出刺鼻的气味。

慌乱中,他的目光四处搜寻,在手边没有找到合适的毛巾后,他情急之下抓起妻子挂在椅背上的围裙,用来擦拭桌子上的混合酸。

妻子的围裙是由纯棉布制作的,柔软且吸水性极佳,快速吸收了混合酸液。

批量处理中,舍恩拜尔并没有多想,处理完桌面后,他习惯性地将围裙挂到火炉旁烘干。

只听到“噗”的一声,挂在火炉旁的围裙瞬间燃烧起来。

他惊得连退数步,眼睁睁看着围裙在短短几秒钟内全部化为乌有,而整个过程几乎没有产生一丝烟雾,也没有留下明显的灰烬。这种现象让舍恩拜尔困惑又惊叹。

怀着强烈的好奇心,舍恩拜尔迅速将实验记录和燃烧现象整理并进行了归纳。

他推测,棉布的主要成分纤维素一定在混合酸的作用下发生了某种特殊的化学转化。

他回到实验室,复现了围裙燃烧的过程:用棉布浸泡在硫酸和硝酸的混合液中,然后晾干,再点燃。

这次实验结果完全一致——同样的棉布在火焰中极速燃烧,既没有烟雾,也没有残留。

这一切让他振奋不已,通过一系列研究和分析,他发现棉布纤维素受到混合酸作用后被硝化,形成了一种全新的化学物质——硝酸纤维。

他将这一新物质形象地命名为“火棉”,因为其燃烧的速度和效果宛如烈火。

火棉的演化

在舍恩拜尔发现火棉之后,这一令人惊艳的物质迅速被化学家和工程师们深入研究。它的高度易燃性和彻底燃烧的特性为军事技术带来了巨大突破。

在舍恩拜尔的时代,战争中使用的火药—黑火药—虽然推动了火器的进步,但也暴露了许多问题。

黑火药的燃烧速度较慢,点火后会留下大量黑烟,不仅污染空气还会暴露士兵的位置。

此外,燃烧残余的碳渣也容易堵塞火器,降低武器的可靠性。

科学家们很快开始尝试将硝化棉作为无烟火药的基础材料。

与传统火药相比,硝化棉燃烧过程中不会释放出明显的黑烟,也不会留有太多残渣,彻底解决了火器清洁维护的问题。

到19世纪中后期,基于硝化棉开发的无烟火药逐渐被各国军队采用,它直接提升了武器的射速和隐蔽性,对战场策略产生了深远影响。

火棉的效果并不仅仅局限于军事,它的应用范围逐步扩展到更广阔的工业领域。

19世纪末期,化学家们发现,火棉可以通过溶剂加工成透明的薄膜,这一创新直接推动了摄影胶片工业的发展。

这种基于硝化棉制造的早期胶片,被称为“赛璐珞胶片”。

它具有弹性强、透明度高的特点,很快替代了之前体积笨重的玻璃摄影板,成为摄影技术迈向现代化的重要基础。

使用硝化棉制造的赛璐珞胶片因其高易燃性,常曾引发严重火灾,特别是在早期电影放映和储藏中。

20世纪初,不少电影院因为胶片过热着火而烧毁,甚至付出了人命的代价。

这一问题迫使化学家们开始研发更安全的替代品,而赛璐珞的使用逐步被降低。

中国硝化棉产能的崛起

21世纪以来,中国在工业制造领域的飞速发展让人瞩目,而在硝化棉这一关键领域,数据显示,中国每年的硝化棉总产量高达6万吨,足足占据了全球总产量的一半,成为当之无愧的世界硝化棉市场领军者。

这种占据全球市场半壁江山的格局,不仅满足了中国国内日益增长的需求,也通过出口扩展到欧美、俄罗斯等主要消费市场,成为世界军工和工业领域不可忽视的重要供应者。

中国在硝化棉生产上的优势并非凭空而来,而是得益于国内的优质资源与高效的产业链条。尤为重要的是新疆棉。

新疆棉花以纤维长、含杂率低、色泽纯正闻名于世,在硝化过程中,纤维素的纯度和均匀性直接影响了成品的化学稳定性和燃烧性能,而新疆棉精良的品质成为中国硝化棉崛起的重要基石。

每年,新疆都产出占全国80%以上的棉花,而其中相当一部分被运往内地的大型化工厂,经过一系列复杂的化学反应转化为硝化棉。

在这个过程中,不仅需要棉花这种优质的原料,更需要成熟且强大的化工技术支持。

中国几十年来在基础化工领域的持续投入,使得全国各地建立起一条高效完备的硝化棉生产和运输网络。

从原料收购,到化学加工,再到产品销售,中国实现了硝化棉生产的全流程掌控,这赋予了其生产效率和成本上的巨大竞争力。

除了资源和技术的支撑,中国的市场敏锐度也是其产业崛起的重要原因。

在全球化背景下,中国通过灵活的商业政策和灵敏的市场嗅觉,在硝化棉的出口上占据了主动权。

无论是满足国内军工业的自主需求,还是对外出口以获取外汇,中国硝化棉生产的规模化和灵活性为其赢得了国际市场的尊重。

中俄硝化棉贸易的迅速增长

2022年以来,中俄之间的硝化棉贸易大幅增加,成为近几年全球化工行业的一大热点。

在俄乌冲突后,西方国家对俄罗斯实施了一系列经济制裁,严重限制了俄罗斯从欧美和其他西方国家进口军事及工业化工原料的能力。

硝化棉作为武器制造中不可或缺的原材料,其供应短缺对俄罗斯军工业的正常运行构成了巨大挑战。

在这样的情况下,中国作为世界上最大的硝化棉生产国,成为了俄罗斯的重要合作伙伴。

数据显示,自2022年5月起,中俄硝化棉贸易量急剧增长。

从这一时间点到年底,中国向俄罗斯出口了704吨硝化棉,而在2023年,这一数据达到了惊人的1365吨,几乎翻了一倍。

不仅如此,到了2024年第一季度,中国对俄硝化棉出口量已经超过112吨,这种趋势表明两国在化工原料领域的合作正在持续深化。

值得注意的是,中俄硝化棉贸易的快速发展并不仅限于应对战争需求,还反映了两国经济合作的进一步加强。

近年来,中俄在多个领域的双边贸易规模不断提升,而化工材料的出口仅仅是其中的一个缩影。

从能源到基础化工,再到高科技领域,两国的合作关系逐渐从单一的能源伙伴上升到多层次的深度协作,其中硝化棉出口正是这种合作的典型表现。

欧盟的困境

在俄乌冲突背景下,中国出口的硝化棉正被多个国家争相采购,其中俄罗斯获得了源源不断的供应,显得如鱼得水,然而,这种情形并没有在欧洲得到重复。

对于依赖多样化供应链的欧盟国家来说,原本通过从中国进口硝化棉来维持军需生产的运作,已经成为一种惯例。

一项新政策的实施却让这一重要供应链几乎陷入停滞。

2023年10月,欧洲议会正式通过了《欧盟市场禁止强迫劳动产品条例》。

这项条例旨在禁止任何与“强迫劳动”相关的产品进入欧盟市场,特别针对的是以新疆棉为代表的中国产品。

由于中国的硝化棉部分生产原料源自新疆棉花,条例一出,便直接打击到了欧盟从中国进口硝化棉的实际交易。

法国和德国的军火工业一直以来高度依赖进口硝化棉作为制造无烟火药的核心原材料。

这些硝化棉随后被用于炮弹、火箭推进剂以及其他军事装备的生产。

《欧盟市场禁止强迫劳动产品条例》的实施使得从中国采购硝化棉变得复杂而敏感。

一方面,欧盟各国迫于政策压力,不得不降低甚至停止对中国硝化棉的进口;而另一方面,硝化棉的供应链并非易于替代。

要找到品质和产能与中国相媲美的其他供应商在短期内几乎是不可能的事情,这让欧盟内的军火制造商陷入了困境。

在条例通过后不久,法国和德国的军火生产商开始感到材料短缺的直接压力。

尤其是在俄乌冲突升级后,欧洲自身对武器和弹药的需求猛增,但工厂却面临着因硝化棉供应不足而无法满负荷运转的局面。

据欧洲市场专员蒂埃里·布雷顿在2024年3月公开表示,法国和德国的炮弹生产线要实现满负荷运转,硝化棉的充足供应是必不可少的。

现实是,中国并未限制对欧盟的硝化棉出口,真正导致问题的,是欧洲自己颁布的条例。

参考资料:[1]王萍,张磊,蔺向阳,郑文芳.溶剂浸析法制备硝化棉基微孔球形药[J].含能材料,2015,23(11):1107-1110